ちょっとある規格を調べたくて図書館に資料がないか検索したところ、国会図書館の関西館にしかなかった。てことで土曜日に日帰りで行ってみた。

国会図書館自体はベーマガを読むために何度か通っていたが関西館は初めて。てことで、東京館と比べながら感想。

関西館の感想

東京館は永田町なので交通の便はいいものの、警備の人がたくさんいて物々しい雰囲気。関西館はけいはんなの研究施設の中にあって木々も多く雰囲気がいい。閲覧部屋も、だだっ広い一つの部屋になっていて開放的。

土曜日なので混んでるかな、と思って11時くらいに行ってみたけど、人はまばら。15時でも6割くらいの埋まり率で、席を取っておかなくても余裕。それなりに人は入っているけど、座席数が多いのかな。東京館も座席は多いけど土曜日は結構埋まっている感がある。

ちょっと意外だったのが開架の本が多いところ。東京館はほぼ全てが閉架なので、パソコンで申し込んで書庫から持ってきてもらう必要がある。関西館も基本的にはそのはずなんだけど、本棚には普通の図書館以上の本が並んでいるので、申し込まなくても十分な本が揃っている。

食堂。東京館の食堂はかなり前に行ったきりなので覚えてないけど、そんなに変わらないのかな。こちらもスペースが広くてゆっくり食べられた。

まとめ

以前からちょっと行ってみたかった関西館、実際に行ってみるとかなりよかった。こんな施設が近くにあったら毎週行くかも。まあ、家から片道3時間半はかかるのでなかなか行けないけど。

おまけ

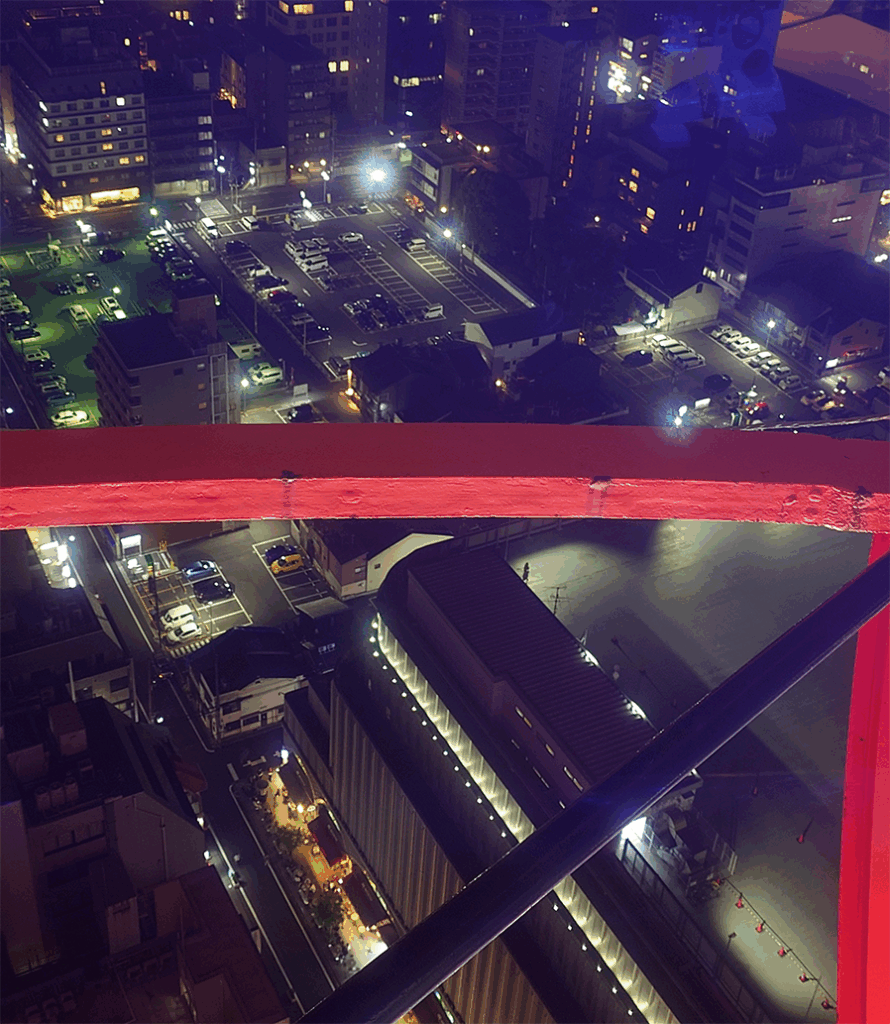

日帰り、かつほぼ図書館で調べ物をしていたのであんまり時間はなかったけど、京都に行ったら観光もしないとね、ってことで京都タワーにも登ってみた。右下の方にヨドバシカメラマルチメディア京都が写っているのがよく分かりますね。